In einem in den USA veröffentlichen Buch über aktuelle Ergebnisse der Neurowissenschaften wird von einer höchst interessanten Studie berichtet: Probanden wurden danach gefragt, was sie mehr fürchten – den Tod oder den Auftritt als Rednerin oder Redner vor einem großen, unbekannten Publikum.

Wer hätte das gedacht: Die Mehrzahl der Befragten schätzte die Angst vor der Rede am höchsten ein. Ein amerikanischer Comedian schloss daraus, dass es Besuchern einer großen Trauerfeier offenbar lieber sein könnte, im Sarg vorne am Altar zu liegen, als die Trauerrede davor halten zu müssen.

Tiefsitzende Angst vor sozialer Ausgrenzung

Doch Scherz beiseite: Was steckt nach Ansicht von Neurowissenschaftlern hinter diesem Angstphänomen? Warum werden wir angesichts eines öffentlichen Auftritts in solche Furcht versetzt?

Es scheint der Aspekt des Öffentlichen zu sein und insbesondere die Aussicht, von Mitmenschen öffentlich zurückgewiesen zu werden, die bei uns die Panik hervorrufen, wenn wir vor der Herausforderung stehen, vor einem Dutzend, ein paar hundert oder vor Tausenden fremder Menschen sprechen zu müssen.

Matthew D. Lieberman – Vertreter der sogenannten sozial-kognitiven Neurowissenschaften und Autor des oben erwähnten Buchs – mutmaßt, dass die schmerzhaftesten Erfahrungen unseres Lebens letzten Endes mit „sozialem“ Schmerz zu tun haben: Etwa wenn wir von einem geliebten Menschen durch dessen Tod getrennt werden oder wir von jemandem zurückgewiesen werden, den wir lieben und schätzen.

Sozialer Schmerz ist echter Schmerz.

Warum ist das so? – Lieberman behauptet im Weiteren, dass die Bedrohung sozialer Bindungen oder sogar deren Verlust in den Gehirnen der meisten Säugetiere ähnliche Schmerzphänomene verursacht, wie dies bei anhaltenden starken physischen Verletzungen der Fall ist. Er ist zwar nicht der Ansicht, sozialer und physischer Schmerz wären identisch. Doch er vertritt die Meinung, dass sozialer Schmerz ebenso real und ernstzunehmen ist wie physischer Schmerz.

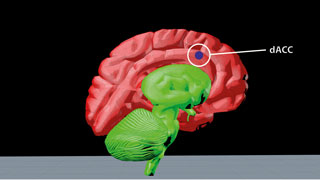

Tatsächlich kann Lieberman empirische Belege für seine Behauptung vorgelegen. Und zwar bezieht er sich auf neurologische Untersuchungen, die aufdeckten, dass eine als „dACC“ bezeichnete menschliche Hirnregion* eine wesentliche Rolle bei unserem physischen Schmerzempfinden spielt. Bei Studien zum Thema sozialer Schmerz wurde festgestellt, dass genau diese Hirnregion umso mehr aktiviert wird, je stärker eine Person von sozialer Ablehnung betroffen ist.

Lieberman berichtet, dass zwei amerikanische Neurowissenschaftler – Nathan DeWall und Naomi Eisenberger – dieses Phänomen näher untersuchen konnten: Sie unternahmen eine Serie von Studien, um die Hypothese zu überprüfen, dass „Schmerztöter“ wie die universell eingesetzten Aspirin- oder Tylenol-Tabletten sozialen Schmerz genauso lindern können wie physischen Schmerz. Schließlich wirken diese Medikamente auf die selbe, im Schmerzprozess involvierte Hirnregion. Ihre Studien erbrachten eine ganze Reihe bestätigender Hinweise darauf, dass die landläufig als „Kopfschmerztabletten“ bezeichneten Medikamente tatsächlich die typischen Schmerzen lindern, die durch soziale Ausgrenzung und die Zurückweisung durch Mitmenschen verursacht werden.

Lieberman zieht folgendes Fazit:

Uns wird von jung auf eingeredet, dass wir die Zurückweisung, etwa in Form von Spottnamen und Hänseleien unserer Mitschülerinnen und Mitschüler, unserer Freundinnen und Freunde, ignorieren können. „Sticks and stones will break my bones, but names will never hurt you!“ sagen die amerikanischen Eltern bei dieser Gelegenheit gerne – bei uns heisst es: „Nimm es Dir nicht zu Herzen: Namen sind Schall und Rauch!“

Solche Spruchweisheiten werden seit Generationen hervorgekramt – mit den Tatsachen stimmen sie nicht überein. Denn Spott und Zurückweisung verursachen echte Schmerzen und schaden massiv unserer persönlichen Entwicklung.

*: dACC = (engl.) dorsal anerior cingulate cortex / (d.) dorsaler antereorer Gyrus Cinguli

Hintergrund:

Mathew Dylan Lieberman (PHD) ist Professor und Direktors des Social Cognitive Neuroscience-Forschungslaboratoriums an der Universität von Los Angeles (UCLA) – Abteilung Psychologie, Psychartrie) und Verhaltenswissenschaften.

Literatur:

Matthew D. Lieberman, “Chapter 3:Broken hearts and boken legs” in: Social – Why Our Brains Are Wired to Connect; Oxford University Press 2013; S. 39 – 70.

Abbildungen:

Herz-Illustration und Foto: sxc

Hirn-Darstellungen: Heinz W. Droste

https://a-g-i-l.de/wp-content/uploads/2019/02/BrokenHeart.jpg

Autor: Heinz W. Droste